突然 アレルギー 発症する原因 は腸内環境がよくないからとよく耳にします。腸内環境の乱れは、アレルギーの発症や悪化に深く関与していると考えられています。 しかし、腸内環境だけが唯一の原因というわけではなく、複数の要因が複雑に絡み合ってアレルギーが発症すると理解しておくことが重要です。

突然 アレルギー 発症する原因

まだ、未解明の部分もありますが、腸内環境が大きく関係していることが原因であるということがわかってきました。

食物アレルギーについて

食物アレルギーとは、卵や牛乳、乳製品、小麦、蕎麦、ピーナッツなど、特定の食物を食べた後に、アレルギー症状が起きることをいいます。具体的な症状は以下のとおりです。

皮膚粘膜症状

- 皮膚症状かゆみ、じんましん、湿疹、浮腫など

- 眼症状結膜充血、かゆみ、涙、瞼の浮腫など

- 口腔内咽頭症状口のなかや唇、舌などの違和感、喉のかゆみ・イガイガ感、声のかすれなど

- 消化器症状腹痛、嘔吐、下痢、血便など

- 呼吸器症状くしゃみ、鼻水、鼻づまり、呼吸困難、せきなど、

- 全身症状多臓器に症状が現れるアナフィラキシーというショック症状を引き起こす。全身がぐったりして、意識障害や血圧低下を起こすこともある

アレルギー情報センターによると、わが国の「食物アレルギー有病率」は、乳児が約10%、3歳児で約5%、学童以降が1.3~2.6程度で、全年齢を通して1~2 %と考えられます。

特徴的なのは、乳児の食物アレルギーの多くはアトピーを合併していることです。したがってアトピーが発症した場合には、食物が関係している可能性が高いので、食事との関係を調べてみることが必要です。

食物アレルギーが起こる発端は、原因食物のたんばく質を腸内でアミノ酸まで分解できず、たんばくのまま吸収してしまうことです。

それによって抗体ができて、アレルギー症状が出現するのです。それでは、どうして原因食物のたんばく質を腸が分解できなくなったのでしょうか。その原因の1つに、たまたまお腹の調子が悪くて下痢をしているときに、その食べ物を食べてしまうことがあります。

- いままで大好物だったのに、ある日突然、生ガキを食べると当たるようになった

- どういうわけか、突然、ピーナッツのアレルギーになった

- いつの間にかそばアレルギーになった

こういったた話をよく聞きます。こんなふうに大人になってから突然発現する食物アレルギーは、たいていが腸の荒れているときにその原因食物を食べたことが引き金になります。

乳幼児の場合には、母乳で免疫システムを整える前に、早くから離乳食を与えると、腸管を荒らしてしまった結果、卵などの食品のたんばくがそのまま吸収されてアレルギーを起こすのです。

免疫細胞が昔ほど働かなくなった

食物アレルギーを含むアレルギー病の治療法に「脱感作療法」というものがあります。

これは、アレルギー反応を軽減させるために、少量のアレルゲンを投与し続け、段階的にアレルギー症状を緩和していく方法です。

しかし、この療法は医師の指導の下で、場合によっては入院加療を行わないといけません。個人でやると、アナフィラキシーショックを起こすなど、命に関わる重篤な症状をきたす危険があるのです。「試しに自分でやってみようか」なんて気は、絶対におこさないようにしてください。

この脱感作療法は言い換えれば、免疫細胞を忙しくさせるものということができます。

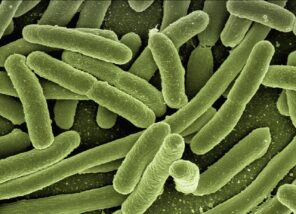

人間の体には、寄生虫や細菌、ウィルスなどの異物が侵入してきたときに、それぞれを担当する免疫細胞が備わっています。たとえば、結核菌が侵入してきたら結核担当免疫細胞が「出て行け」と阻止し、病気のウィルスが侵入してきたらウィルス担当免疫細胞が排除してくれます。

ところが、人間がひたすらキレイ社会を求める過程で、寄生虫も細菌もウィルスもほとんど体内に侵入することがなくなりました。その結果、それまで体内で活躍していた、さまざまな免疫細胞が働かなくなってしまったことでアレルギー病が増えてきたと考えることができます。

人間社会でも、職もなくぶらぶらしている暇な人間というのは、何かと問題を起こします。

それと同じで、各種免疫細胞たちはあまりに暇になったものだから、従来は相手にもしなかった異物に反応して、抗体をつくるようになってしまったのです。

花粉に反応して起こるアレルギー反応が花粉症で、ハウスダストのなかのダニの死体などに反応しているのがぜんそくやアトピーです。

食べ物がアミノ酸にまで分解されなかったたんばくに反応しているのが食物アレルギーなのです。このように、寄生虫や細菌などのいろいろな微生物に対応していた免疫担当細胞が失業してしまった結果、花粉やダニなど反応しなくてよいものに反応してアレルギー性疾患を生み出したというわけです。

アレルギー発症のメカニズムと腸内環境

アレルギーは、通常は無害な物質(アレルゲン)に対して、体の免疫システムが過剰に反応することで起こります。この免疫反応をコントロールする上で、腸内環境は非常に重要な役割を担っています。

私たちの腸には、体の免疫細胞の約7割が集まっていると言われています。腸内細菌は、この免疫システムが正常に機能するようサポートしたり、免疫のバランスを整えたりする働きがあります。

具体的には、以下のようなメカニズムが考えられます。

- 腸管バリア機能の低下:

腸の粘膜は、体内に異物が侵入するのを防ぐ「バリア」の役割を果たしています。腸内環境が乱れると、このバリア機能が低下し、本来は体内に入り込まないはずのアレルゲンが血液中に入りやすくなります。これが「リーキーガット症候群(腸管壁浸漏症候群)」とも呼ばれ、アレルギー反応を引き起こす引き金となることがあります。 - 免疫バランスの乱れ:

腸内には善玉菌、悪玉菌、日和見菌が共存しており、そのバランスが免疫システムの働きに影響を与えます。善玉菌が優位な健康な腸内環境では、免疫細胞がアレルゲンに対して適切に反応するよう調整されます。しかし、悪玉菌が増えたり、腸内細菌の多様性が失われたりすると、免疫バランスが崩れ、アレルゲンに対する過剰な反応が起きやすくなると考えられています。 - 短鎖脂肪酸の減少:

善玉菌は、食物繊維などを分解して短鎖脂肪酸(酪酸、酢酸など)を生成します。この短鎖脂肪酸には、腸のバリア機能を強化したり、免疫細胞のバランスを整えたりする働きがあることがわかっています。腸内環境が悪いと、善玉菌が減少し、短鎖脂肪酸の生産が滞ることで、アレルギー発症のリスクが高まる可能性があります。

「突然」発症する背景にある要因

なぜ「突然」アレルギーが発症するように感じるのでしょうか。

アレルギーは、アレルゲンに繰り返し曝露されることで、体がその物質を「危険なもの」として記憶(感作)し、ある閾値を超えた時に症状として現れることが多いです。

腸内環境の悪化は、この「感作」が起きやすくなる土壌を作ったり、すでに感作されているアレルゲンに対する「反応のしやすさ」を高めたりする可能性があります。そのため、以下のような要因が重なることで、急に症状として現れることがあります。

- 食生活の急激な変化: 引っ越しや生活習慣の変化で食事が偏り、腸内環境が大きく変わる。

- ストレスや疲労の蓄積: ストレスは腸内環境に悪影響を与え、免疫バランスを崩す。

- 抗生物質の使用: 腸内細菌に大きなダメージを与え、腸内環境を一時的に悪化させる。

- 加齢: 年齢とともに腸内細菌のバランスが変化し、善玉菌が減少する傾向がある。

これらの要因により、それまで顕在化していなかったアレルギーが突然症状として現れたり、既存のアレルギーが悪化したりすることがあります。

対策と腸活の重要性

アレルギー発症のリスクを減らし、症状を緩和するためには、腸内環境を整える「腸活」が非常に有効な対策の一つとなります。

- バランスの取れた食事:

- 食物繊維を豊富に摂り、善玉菌のエサを供給しましょう。野菜、海藻、きのこ、豆類、全粒穀物などを積極的に取り入れましょう。

- 発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌、漬物など)から善玉菌を補給しましょう。 便秘気味の方におすすめのヨーグルト 選び方

- 高脂肪・高糖質、加工食品の摂取は控えめにしましょう。

- 適切な水分補給: 便秘を防ぎ、腸の動きをスムーズにします。便秘解消 ミネラルウォーター たっぷりを飲む

- 規則正しい生活習慣:

- 十分な睡眠を確保し、腸が休息できる時間を作りましょう。

- 適度な運動で腸の動きを活性化させましょう。適度な運動 腸 が喜び、過剰な運動は腸がいやがる

- ストレスを管理し、リラックスする時間を作りましょう。ストレス解消 腸 のために重要で無理せずに焦らずにストレスを軽減する

- 不必要な抗生物質の使用を避ける: 医師と相談し、本当に必要な場合にのみ服用しましょう。抗生物質 危険 摂腸内細菌が死滅してしまう

最近のコメント