性交痛とおりもの 多い原因 は「骨盤内のうっ血」?冷えが招く婦人科トラブルのメカニズムについてまとめています。

性交痛やおりものの増加に悩んでいませんか?

その原因は、病気だけではなく「骨盤内のうっ血」にあるかもしれません。本記事では、冷えがどのように婦人科トラブルを招くのか、そのメカニズムと対策をわかりやすく解説します。

性交痛とおりもの 多い原因

性交痛とおりものの増加を招く「骨盤内のうっ血」の原因とメカニズムを解説。冷えが女性特有の不調にどう影響するのか、血行不良を改善するためのセルフケア方法と合わせてご紹介します。

性交痛がありおりものも多い 腰回りの冷えの大きな要因は、骨盤のうっ血と言われる静脈血の滞りです。こらが腰痛や月経に加え、おりものの量を増やしたり、性交痛を引き起こす要因となります

排卵期でもないのに おりもの の量が多い

おりもので下着がべたべたしたりする症状で不安になったりしたことはありませんか?何か病気では?と思う女性もいます。

女性にとって月経とおりものは最も直接的に体のコンディションの影響を受けます。婦人科の診察でもおりものの量と内容は診断の際に重要な役目を担います。月経前や排卵期、妊娠時などにおりものの量が多少増えるのは心配ありません。

しかし、そうした時期でないのにおりものの量が増えたり、いつもと色や粘りが異なるのは注意が必要です。

おりもの の量が増えるのは「冷え」が原因になることも

冷え性で婦人科機能が低下していると、細菌性の膣炎にかかりやすくなり、膣炎を起こすと、おりものの量が増えます。

また、腰回りの冷えの大きな要因である骨盤内のうっ血でおりものの量が増えることもあります。いずれにしても、冷え性の女性は、おりものの量が増える傾向にあります。

細菌などによる膣炎以外は、骨盤内のうっ血がおさまれば膣は健康な状態に戻ります。骨盤内のうっ血も日頃の食生活や運動である程度は防ぐことができるのです。冷え性体質の人は特に日常生活の改善が必要です。

更年期に多い性交痛も冷えが原因のケースも

通常、45歳を過ぎて更年期へ移行するころから性交時に十分膣が潤わず、性交痛がある、また性交が苦である、と感じる女性が増えます。

これは更年期で女性ホルモンの分泌量が減少するに伴い、膣の粘膜が萎縮、また分泌される膣液が減少してしまうためです。

しかし、更年期に至らなくても、冷え性の女性にこの症状の自覚があり性交痛を引き起こしているケースもあるのです。

これは、骨盤内うっ血による女性ホルモンの分泌が正常に行われず、そのためやはり膣の湿潤が不十分になってしまうケースです。性生活というのは、パートナーとの問題をはじめ、こうした冷えによる骨盤内のうっ血も深く関連しているのです。

性交痛とおりもの増加の原因は「骨盤内のうっ血」?冷えが招くメカニズム まとめ

女性の体に現れる性交痛やおりものの増加といった悩み。その背景には、骨盤内のうっ血が関係している場合があります。そして、このうっ血を引き起こす大きな要因のひとつが、日常生活の中に潜む冷えです。

骨盤内のうっ血とは何か

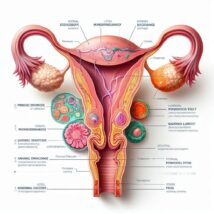

骨盤内には子宮や卵巣などの大切な臓器が集まり、それらを支えるために多くの血管が張り巡らされています。しかし、下半身が冷えると血管が収縮し、血液循環が滞りやすくなります。その結果、血液が骨盤内にとどまり、重だるさを伴ううっ血状態を招いてしまうのです。

なぜ性交痛とおりものが増えるのか

骨盤内がうっ血すると、周囲の神経が敏感になり、組織がむくんだような状態になります。そのため刺激に対して痛みを感じやすくなり、性交時の違和感や痛みにつながることがあります。

また、血行不良は自律神経の乱れを招き、粘膜の働きや分泌機能にも影響を及ぼします。体を守ろうとする反応や充血による分泌液の増加が起こり、おりものが増えたと感じる原因になることもあります。

冷えを解消し、巡りを整える大切さ

こうした状態は、いわば体からのサインです。放置すると生理痛の悪化などにつながる可能性もあるため、早めの対策が大切です。

- 入浴で芯から温める:湯船にゆっくり浸かり、骨盤周りの血流を促しましょう。

- 適度な運動:スクワットなどで下半身の筋肉を動かし、血液を心臓へ戻す働きを高めます。

- 食生活の見直し:根菜類や発酵食品など、体を温める食材を意識して取り入れましょう。

冷えを軽く考えず、日々の生活習慣を整えて骨盤内の巡りを改善することが、デリケートな悩みの緩和につながります。