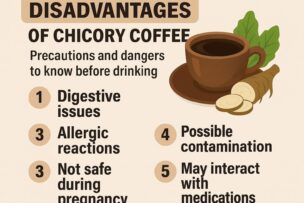

チコリコーヒー デメリット 5選:飲む前に知っておきたい注意点と危険性について紹介します。チコリコーヒーはカフェインフリーで健康的ですが、飲む前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。

チコリコーヒー デメリット 5選:飲む前に知っておきたい注意点と危険性

近年、カフェインレスで健康志向の方に人気の高まっているチコリコーヒー。「健康に良い」「腸活に役立つ」といったメリットが注目されていますが、飲む前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。

特に、豊富な食物繊維によるお腹の不調や、特定の体質の方に起こり得るアレルギー反応など、注意すべき点がいくつかあります。

この記事では、チコリコーヒーを安全かつ美味しく楽しむために、**「飲む前に必ず知っておきたい5つのデメリットと危険性」**を徹底解説します。メリットだけでなく、デメリットも理解し、ご自身の体質に合わせて取り入れていきましょう。

1. 消化器系の不調・腹痛を引き起こす可能性

チコリの根には水溶性食物繊維であるイヌリンが豊富に含まれています。イヌリンは腸内環境を整えるのに役立ちますが、過剰に摂取すると以下の症状を引き起こすことがあります。

- お腹の張りやガス(おなら)の増加

- 腹痛や胃痙攣

- 下痢

これは、大量のイヌリンが腸内細菌のエサとなり、急激にガスが発生したり、腸の動きが活発になりすぎたりするためです。一般的な摂取量であれば問題ありませんが、体質や飲む量には注意が必要です。

2. アレルギー反応の危険性

チコリはキク科の植物です。そのため、キク科植物(ブタクサ、ヨモギなど)のアレルギーを持っている人は、チコリコーヒーでアレルギー反応が出る可能性があります。

特に、シラカバ花粉アレルギーを持つ人は、シラカバとチコリに含まれる共通の成分に反応し、交差反応としてアレルギー症状が出る場合があります。アレルギー体質の方は、少量から試すか、医師に相談してください。

3. 味の好みで分かれる独特な風味

チコリコーヒーは独特の風味と苦味があります。

- コーヒー豆とは異なる焦げたような、またはキャラメルやナッツに似た風味

- 通常のコーヒーよりも甘みが少ない、あるいは土っぽいと感じる人もいる

この独特な風味を「物足りない」と感じたり、「好きになれない」と感じる人もいるため、レギュラーコーヒーの代わりとして完全に移行する前に、一度試飲することをおすすめします。

4. 妊娠中・授乳中の摂取に関する注意

チコリに含まれる一部の成分が、妊娠中や授乳中の体に影響を与える可能性があるという懸念があります。

- チコリのデトックス作用や腸への刺激が、妊婦さんの体に過度な負担をかける可能性

- 安全性に関する十分な科学的データが不足している

そのため、妊娠中や授乳中にチコリコーヒーを飲む際は、事前に必ずかかりつけの医師に相談してください。

5. 薬剤との相互作用の可能性

チコリは肝機能に影響を与える可能性が指摘されています。

- 特定の医薬品を服用している場合、チコリの成分が薬の代謝や効果に影響を与え、相互作用を引き起こす危険性があります。

健康食品やサプリメントと同様に、持病で薬を服用している方は、チコリコーヒーを常用する前に医師や薬剤師に確認することが重要です。